一六五二年開山

三百七十余年続く町のお寺

忘れかけていたうつろいゆく季節の匂い

植物の儚い美しさ

流れる優しい水の音

ふと淋しくなって涙を流したり

楽しかった思い出にふれ懐かしむ

そんなとき手を合わせ自分と向き合い

大切だった人と心で繋がる

旅立たれた方は色んなことを教えてくれる

その声に耳を傾けたとき

そんなほんの少しの時間が心を穏やかにする

1652年開山

三百七十余年続く町のお寺

忘れかけていたうつろいゆく季節の匂い

植物の儚い美しさ

流れる優しい水の音

ふと淋しくなって涙を流したり

楽しかった思い出にふれ懐かしむ

そんなとき手を合わせ自分と向き合い

大切だった人と心で繋がる

旅立たれた方は色んなことを教えてくれる

その声に耳を傾けたとき

そんなほんの少しの時間が心を穏やかにする

三百七十余年続く町のお寺

忘れかけていたうつろいゆく季節の匂い

植物の儚い美しさ

流れる優しい水の音

ふと淋しくなって涙を流したり

楽しかった思い出にふれ懐かしむ

そんなとき手を合わせ自分と向き合い

大切だった人と心で繋がる

旅立たれた方は色んなことを教えてくれる

その声に耳を傾けたとき

そんなほんの少しの時間が心を穏やかにする

写真で見る正福寺

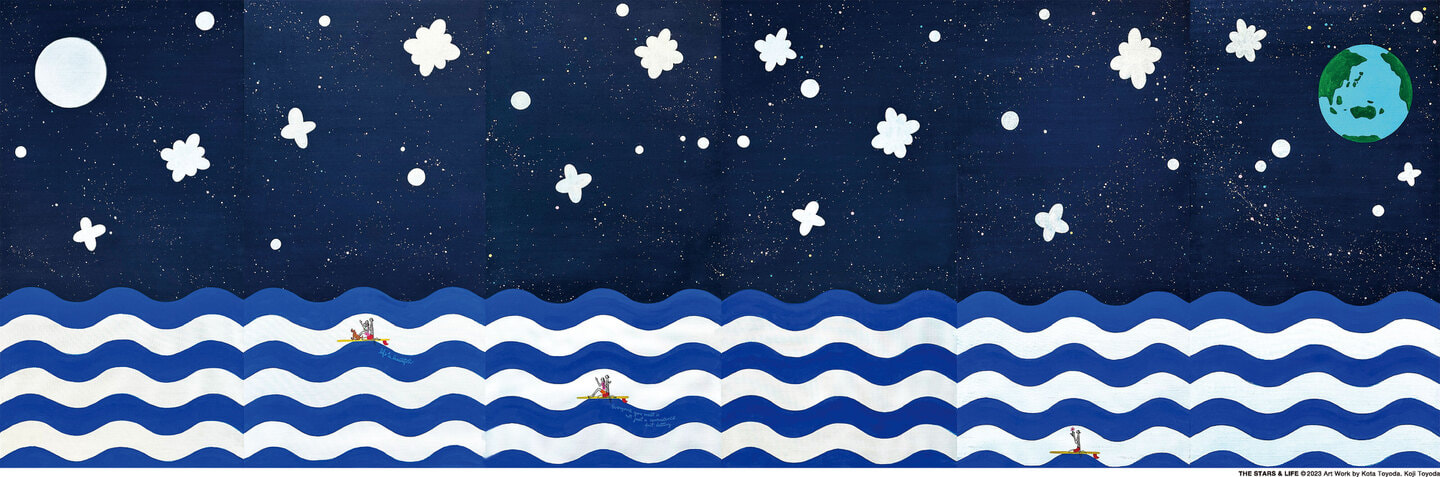

豊田弘治氏、豊田弘大氏によるコラボ作品を現代アートの襖絵として表現して下さいました。豊田弘治氏による「LIFE」という波を人生に例えた作品と豊田弘大氏が表現する「THE STARS」を合わせたスケール感ある作品。テーマは、『ご縁を大切にする』ということで、この襖絵をご覧になってくださる方々も何かのご縁でご覧くださっていると思います。そうなんです。その積み重ねが人生だということをこの襖絵にそんな想いを込めています。